|

| ���~�Ƃ� |

�������́w�З��~��(����ڂ�)�x�̂��ƂŁA�����Ă��~�Ƃ����܂��B |

|

᱗��~�Ƃ́A�T���X�N���b�g��́q�E���o���i�r���������̂ŁA�w�n����A��S���ɗ����� |

|

�t���݂�ɂ���ċꂵ��ł���x�Ƃ����Ӗ��ŁA���̂��߂ɋ��{���c�ނ̂�᱗��~��Ȃ̂ł��B |

|

|

�ߑ��̒�q�̈�l�A�ژA���҂ƌ����l���A�_�ʗ͂ŖS����������Ƃ���A��́A��S���ɗ����� |

|

�ꂵ��ł��܂����B���Ƃ��������ƁA�ߑ��ɐq�˂�ƁA�w�V��15���ɉߋ��V���̖S����c�╃�� |

|

�����̂��߂ɁA���y�������A�m�������ɗ^���A���̈��H�������ċ��{����悤�Ɂx�Ƌ����Ă� |

|

��܂����B���̋����ʂ�ɂ���ƖژA�̕�e�͉�S���̋��A�����������邱�Ƃ��o������ |

|

���ł��B���̌̎����A᱗��~��̎n�܂�ƌ����Ă��܂��B |

|

|

���~�́A��c��S���Ȃ����l�������ꂵ�ނ��ƂȂ��A�������Ă����悤�ɂƁA���B�q�����A |

|

�̋��{�����鎞�Ȃ̂ł��B |

|

| �}���@ |

���~�ɂͤ����(���傤��傤)������𗊂�ɋA���Ă���Ƃ����13���̌ߑO���[���ɐ���I�� |

| ����� |

�O�ɖ~��~���U���A��⌺�ւŖ���(��������)�𐆂��܂��B�܂��́A����ʼn��A |

|

�����ł��������������܂Ŏ����Ă����A������܂��B������y�}���z�Ƃ����܂��B |

|

|

16���[���ɁA����͉Ƃ�����A���Ă䂫�܂��B���̂Ƃ��ɖ�⌺�ւŖ���(��������)�𐆂��A�A |

|

�蓹���Ƃ炵�āA����𑗂�o���܂��B������y����z�Ƃ����܂��B |

|

| ���V |

���т₨�`�A�ϕ��Ȃǂ��A�������������܂��B |

|

| ���̎q |

�i�X�ƃL���E������(����)�̖ڂɍ��݁A���Ăƍ��킹�A�@�̗t�⏬���Ȃǂɐ���t����B |

|

| �� |

���ꂢ�Ȑ������A�~�Ԃ݂̂��͂�(���e�ł���)��Y���Ă����B�݂��͂����g���Ő��̎q��G�炷�B |

|

|

| �~�I |

��������i�A�����d���x�[�X�ɂ��ċ��{�����邽�߂ɂ�������������܂��B |

| �i����I�j |

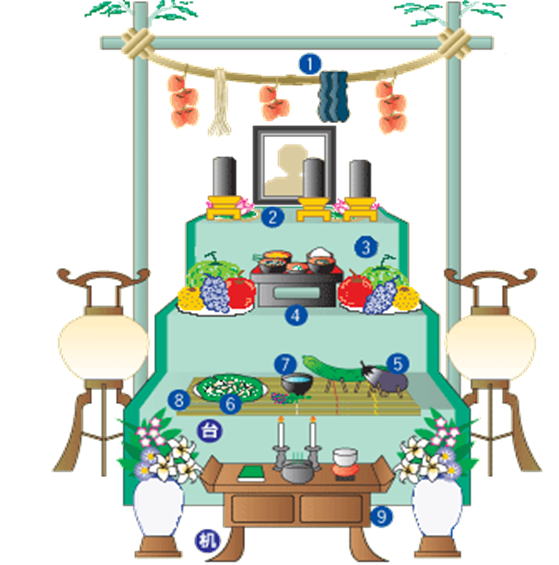

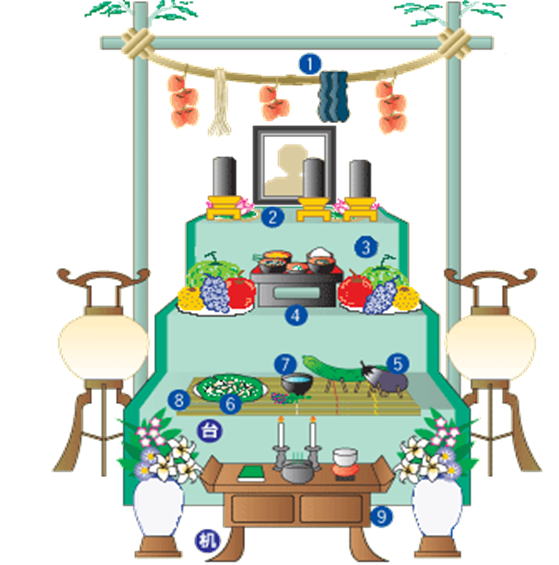

��̕��ɂ́A�ʔv��ʐ^�A�炭����₭�����́B��O�ɂ́A�܂�����~���A�n�⋍�A�G�߂̖�� |

|

�₭�����́A���̎q�A�A�~��(�݂��͂�)�A�ق������A���F�A���E�\�N�A���A�����Ȃǂ��B |

|

����̂́A���ԁA�A����Ђ傤�A�����߂�A�킩�߁A�|����ȂǁE�E�E�E�E |